「押印についてのQ&A」(内閣府・法務省・経産省)を分かりやすく解説

2020年6月19日、内閣府、法務省、経済産業省の連名で押印に関する法解釈が公表されました。

こちらの内閣府のページや、法務省のページにて読むことが可能です。

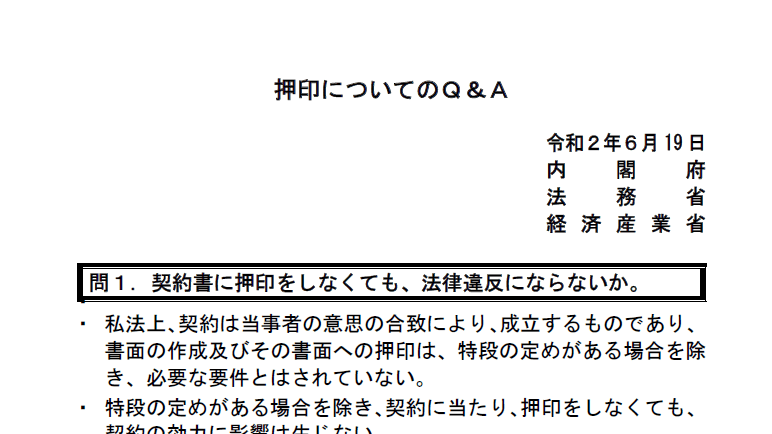

公表された文書は「押印についてのQ&A」というもので、6つの問いに対する回答の形式で、押印に関する法的効力や裁判での扱われ方について説明しています。

しかし、例によって役所の文書は読みづらく分かりにくいところが多いため、今回はこのQ&Aをかみ砕いて分かりやすく解説してみます。

目次

- 総論

- 問1.契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか

- 問2.押印に関する民事訴訟法のルールは、どのようなものか。

- 問3.本人による押印がなければ、民訴法第228条第4項が適用されないため、文書が真正に成立したことを証明できないことになるのか。

- 問4.文書の成立の真正が裁判上争われた場合において、文書に押印がありさえすれば、民訴法第228 条第4項が適用され、証明の負担は軽減されることになるのか。

- 問5.認印や企業の角印についても、実印と同様、「二段の推定」により、文書の成立の真正について証明の負担が軽減されるのか。

- 問6.文書の成立の真正を証明する手段を確保するために、どのようなものが考えられるか。

- 感想

総論

以前の記事(ハンコの法的効力、ハンコの法的効力2)でも説明しましたが、法的には、契約が法的に有効となるために押印が必要となることは基本的にありません。

押印がなくとも契約は有効に成立します。

「押印についてのQ&A」でもこのことを前提としており、全体としては、必ずしも押印がなくとも法律上の問題はそんなにありませんよ、というスタンスで解説されています。

新型コロナの影響でテレワークが推奨されたものの、押印のために社員を出社させなければならないという会社も多かったことを受け、「無理してハンコを押さなくてもいいんですよ。安心してテレワークを推進してください」という政府のメッセージでしょう。

※私としては、「何となく押印しなきゃいけない感じになっているのは、法律(民事訴訟法)のせいではありませんからね」というメッセージを強く感じたところではありますが。

もっとも、途中の説明ではやたらと専門的な部分に踏み込んでおり、果たして一般に理解されるかどうかが不安です。

最後に述べるとおり、このQ&Aは問1と問6だけでよかったんじゃないかと思います。

長いので要約すると、おおよそ次のことが書いてあります。

- 契約書などの文書に押印しなければならないという法律上のルールはない

- ただ、後で「文書が偽造だ」などと争われた際には、押印があると便利な場合があるとされている

- そうはいっても、そのような意味での押印の効力は完全なものではない

- 文書がちゃんと本人が作ったものだと立証するためには、押印のほかにも、メールの記録を残しておくなど様々な方法がある

ということで、無理してハンコにこだわらなくても大丈夫ですよ、という内容になっています。

(が、ところどころ専門的な内容になっており読みづらいと思いますのでご注意。)

以下、「押印についてのQ&A」の問いと答えを全文引用しながら解説します。

問1.契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか

回答は以下のとおり。

・ 私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。

・ 特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。

簡単にいうと、契約が法的に有効となるために押印が必要となることは基本的にない、ということです。

中には契約書を公正証書で作らなければならない特殊な契約もあり、その場合には押印がないと無効になることがありますが、そのようなことは日常接する契約ではまずありません。

問2.押印に関する民事訴訟法のルールは、どのようなものか。

回答は以下のとおり。何だか民事訴訟法の教科書のようなことが書いてあります。

・ 民事裁判において、私文書が作成者の認識等を示したものとして証拠(書証)になるためには、その文書の作成者とされている人(作成名義人)が真実の作成者であると相手方が認めるか、そのことが立証されることが必要であり、これが認められる文書は、「真正に成立した」ものとして取り扱われる。民事裁判上、真正に成立した文書は、その中に作成名義人の認識等が示されているという意味での証拠力(これを「形式的証拠力」という。)が認められる。

・ 民訴法第228条第4項には、「私文書は、本人[中略]の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」という規定がある。この規定により、契約書等の私文書の中に、本人の押印(本人の意思に基づく押印と解釈されている。)があれば、その私文書は、本人が作成したものであることが推定される。

・ この民訴法第228条第4項の規定の内容を簡単に言い換えれば、裁判所は、ある人が自分の押印をした文書は、特に疑わしい事情がない限り、真正に成立したものとして、証拠に使ってよいという意味である。そのため、文書の真正が裁判上争いとなった場合でも、本人による押印があれば、証明の負担が軽減されることになる。

・ もっとも、この規定は、文書の真正な成立を推定するに過ぎない。その文書が事実の証明にどこまで役立つのか(=作成名義人によってその文書に示された内容が信用できるものであるか)といった中身の問題(これを「実質的証拠力」という。)は、別の問題であり、民訴法第228条第4項は、実質的証拠力については何も規定していない。

・ なお、文書に押印があるかないかにかかわらず、民事訴訟において、故意又は重過失により真実に反して文書の成立を争ったときは、過料に処せられる(民訴法第230 条第1項)。

民事訴訟法(民訴法)228条4項について解説しています(参照条文末尾。民訴法とは、民事訴訟の手続を定めた法律です)。

要約すると、確かに、文書に押印があるとその文書を本人が作ったことを立証するのが楽になります。しかし、逆にいえばそれだけであって、押印があるからといってその文書が証拠としてどれだけ役に立つのかは、押印の有無とは別の話ですよということが書いてあります。

簡単に説明すると、民事訴訟のルールでは、訴訟で契約書などの文書が証拠として出てきた場合、

- 本人の署名または押印がある場合には、原則としてその文書はちゃんと本人が作った(その文書に自分の意思が表れている)ものと扱う

- もっとも、その文書が本人が作ったものだとしても、それが証拠としてどれだけ役に立つかはまた別の話

とされています(なお、その文書はちゃんと本人が作った(その文書に自分の意思が表れている)ものである、ということを「文書の成立の真正」といいます)。

※なお、専門的には、1.の「その文書はちゃんと本人が作った(その文書に自分の意思が表れている)かどうか」を「形式的証拠力」といい、2.の「証拠としてどれだけ役に立つか」を「実質的証拠力」といいます。

例えば、お金を本当に貸したかどうかが争いになっている訴訟で、原告が証拠として借用書を出したとします。

そして、これに対し被告が「その借用書は私が書いたものじゃない、偽造だ」と主張した場合、原告はどうすべきか。

借用書が本物だと立証するには、本来は、被告がその借用書を書いている様子が撮影された映像や、目撃証人などが必要になりそうです。

しかし、上記1.により、「その借用書にある署名または押印が本人のものであること」を立証しさえすれば、原則として借用書が本物だと扱われることになります。

※実際にはもっと細かい理屈がありますが、ここでは省略。

もっとも、借用書が本物だとしても、中身の問題は残ります。

例えば、日付欄や金額欄が空白であったりすると、「確かに借用書という文書はあるが、本当にお金の受渡しがあったのか」という疑問は残ります。

貸したお金の返済を請求するためにはお金の受渡しがあったことを立証する必要がありますが、上記の場合、借用書だけではこの立証が難しいかも知れません。

これが、上記2.の話です。

だから何なんだ?と思う人もいるかもしれません。

突然、民訴法の条文の話になって分かりにくいですが、おそらく政府がここで言いたいのは先ほどの要約の点でしょう。

つまり、確かに民訴法では押印について規定していますが、押印がないとダメとかそんなことは法律には書いてありませんよ、ということです。

問3.本人による押印がなければ、民訴法第228条第4項が適用されないため、文書が真正に成立したことを証明できないことになるのか。

回答は以下のとおり。

問2について少し掘り下げています。

・ 本人による押印の効果として、文書の真正な成立が推定される(問2参照)。

・ そもそも、文書の真正な成立は、相手方がこれを争わない場合には、基本的に問題とならない。また、相手方がこれを争い、押印による民訴法第228 条第4項の推定が及ばない場合でも、文書の成立の真正は、本人による押印の有無のみで判断されるものではなく、文書の成立経緯を裏付ける資料など、証拠全般に照らし、裁判所の自由心証により判断される。他の方法によっても文書の真正な成立を立証することは可能であり(問6参照)、本人による押印がなければ立証できないものではない。

・ 本人による押印がされたと認められることによって文書の成立の真正が推定され、そのことにより証明の負担は軽減されるものの、相手方による反証が可能なものであって、その効果は限定的である(問4、5参照)。

・ このように、形式的証拠力を確保するという面からは、本人による押印があったとしても万全というわけではない。そのため、テレワーク推進の観点からは、必ずしも本人による押印を得ることにこだわらず、不要な押印を省略したり、「重要な文書だからハンコが必要」と考える場合であっても押印以外の手段で代替したりすることが有意義であると考えられる。

問2のところで私が述べた「本人の署名または押印がある場合には、原則としてその文書はちゃんと本人が作ったもの(偽造ではない)と扱う」という点について掘り下げています。

要約すると、「本人の押印があれば、確かに、その文書を本人が作ったことを立証するのが楽になります。ただ、毎回そのような立証をしなければならないわけではありませんし、押印がなかったとしてもそのような立証することは可能です。また、一方で、押印があったからといって必ず本人が作った文書だと認定されるわけではありません。押印というものにそこまでの効力はありません」ということです。

押印はそんなに決定的なものではありません、ということを言いたいようです。

ただ、私としては要約部分の最後の点、原文では、

・ 本人による押印がされたと認められることによって文書の成立の真正が推定され、そのことにより証明の負担は軽減されるものの、相手方による反証が可能なものであって、その効果は限定的である(問4、5参照)。

とありますが、ここでいう「相手方による反証が可能」という点については、少し補足しておきたいと思います。

確かに、本人の押印があったとしても必ず本人が作った文書だと認定されるわけではありません。

「これは確かに自分の押印であるが、この文書は自分が作ったものではない」という立証(反証)に成功すれば、押印の効果を覆せるのです。

しかし、一般にその反証のハードルはかなり高い、ということを申し添えておきます。

※専門的な話ですが、ここでは「本人の押印」ではなく「本人による押印」と書かれていることから、いわゆる「二段の推定」のうち2段目の話をしているものと思われます。

問4.文書の成立の真正が裁判上争われた場合において、文書に押印がありさえすれば、民訴法第228 条第4項が適用され、証明の負担は軽減されることになるのか。

回答は以下のとおり。

・ 押印のある文書について、相手方がその成立の真正を争った場合は、通常、その押印が本人の意思に基づいて行われたという事実を証明することになる。

・ そして、成立の真正に争いのある文書について、印影と作成名義人の印章が一致することが立証されれば、その印影は作成名義人の意思に基づき押印されたことが推定され、更に、民訴法第228条第4項によりその印影に係る私文書は作成名義人の意思に基づき作成されたことが推定されるとする判例(最判昭39・5・12民集18巻4号597頁)がある。これを「二段の推定」と呼ぶ。

・ この二段の推定により証明の負担が軽減される程度は、次に述べるとおり、限定的である。

① 推定である以上、印章の盗用や冒用などにより他人がその印章を利用した可能性があるなどの反証が相手方からなされた場合には、その推定は破られ得る。

② 印影と作成名義人の印章が一致することの立証は、実印である場合には印鑑証明書を得ることにより一定程度容易であるが、いわゆる認印の場合には事実上困難が生じ得ると考えられ る(問5参照)。

・ なお、次に述べる点は、文書の成立の真正が証明された後の話であり、形式的証拠力の話ではないが、契約書を始めとする法律行為が記載された文書については、文書の成立の真正が認められれば、その文書に記載された法律行為の存在や内容(例えば契約の成立や内容)は認められやすい。他方、請求書、納品書、検収書等の法律行為が記載されていない文書については、文書の成立の真正が認められても、その文書が示す事実の基礎となる法律行為の存在や内容(例えば、請求書記載の請求額の基礎となった売買契約の成立や内容)については、その文書から直接に認められるわけではない。このように、仮に文書に押印があることにより文書の成立の真正についての証明の負担が軽減されたとしても、そのことの裁判上の意義は、文書の性質や立証命題との関係によっても異なり得ることに留意する必要がある。

だんだん誰向けのQ&Aなのかよく分からなくなってきましたが、ここでは判例で認められている「二段の推定」という原則について説明しています。

二段の推定とは、簡単にいうと、

- 文書に本人のハンコが押してある場合は、本人の意思でハンコを押したものと推定する

- 本人の意思でハンコが押してある場合は、その文書はちゃんと本人が作ったもの(その文書に自分の意思が表れている)と推定する

という2段階の推定のことです。署名の場合も同じ。

(「推定する」とは、ここでは「反対の証明がない限りそのように扱う」という意味で考えてください。厳密にいうと少し違うのですが、あえて深入りは避けて説明します。)

この二段の推定により、(問2のところで私が述べたように)相手方が「その文書は私が作ったものではない」と争ってきたとしても、押してあるハンコが相手方のものであることを立証しさえすれば、(反対の証明がない限り)相手方がその文書を作ったとされるわけです。

これが、上記回答の1番目と2番目の話です。

しかし、押してあるハンコが実印ならばともかく、三文判のような認印だった場合は「押してあるハンコが相手方のものであることを立証」などできるのでしょうか?

実印が押してあり、印鑑証明書もあればこの立証は簡単でしょう。

しかし登録していないハンコ(認印)であれば、「このハンコは私のではない」と言われた際にどうしようもありません。

さらに、押してあるのが実印であったとしても、例えば「家族がいつでも持ち出せる状況だったし、家族が勝手に押した可能性がある」という状況を立証すれば、1段目の推定は覆すことができるとされています(ただし、この立証もかなり大変です)。

そのため、押印があることにより二段の推定が適用されるとしても、その効果は完全なものではありません。

これが上記回答の3番目の話です。

回答の4番目の話は、次のような話です。

例えば、証拠として出てきた文書が売買契約書であれば、それを本人が作った(その文書に自分の意思が表れている)と立証されれば、売買契約が成立したと認定されます。

一方、契約に関連する請求書や納品書などが出てきたとしても、それだけでは売買契約が成立したとは認定されません。

(前者を「処分文書」、後者を「報告文書」といいます。これは民訴法の講義や司法修習で習いますが、このQ&Aで挙げる理由はよく分かりません。)

問5.認印や企業の角印についても、実印と同様、「二段の推定」により、文書の成立の真正について証明の負担が軽減されるのか。

回答は以下のとおり。

・ 「二段の推定」は、印鑑登録されている実印のみではなく認印にも適用され得る(最判昭和50・6・12裁判集民115号95頁)。

・ 文書への押印を相手方から得る時に、その印影に係る印鑑証明書を得ていれば、その印鑑証明書をもって、印影と作成名義人の印章の 一致を証明することは容易であるといえる。

・ また、押印されたものが実印であれば、押印時に印鑑証明書を得ていなくても、その他の手段により事後的に印鑑証明書を入手すれば、その印鑑証明書をもって、印影と作成名義人の印章の一致を証明することができる。ただし、印鑑証明書は通常相手方のみが取得できるため、紛争に至ってからの入手は容易ではないと考えら れる。

・ 他方、押印されたものが実印でない(いわゆる認印である)場合には、印影と作成名義人の印章の一致を相手方が争ったときに、その一致を証明する手段が確保されていないと、成立の真正について「二段の推定」が及ぶことは難しいと思われる。そのため、そのような押印が果たして本当に必要なのかを考えてみることが有意義であると考えられる。

・ なお、3Dプリンター等の技術の進歩で、印章の模倣がより容易であるとの指摘もある。

問4の解説と重複しますが、要約すると「実印でも認印であっても法律上の扱いは同じ。ただし、実印の場合は印鑑証明書によって本人のものだと立証できるが、認印の場合はそういう立証方法がないから、争われたら立証が難しい」ということが書いてあります。

※会社の「角印」も認印の一種です。詳しくはハンコの法的効力2を参照。

そのうえで、最後の方に「そのような押印が果たして本当に必要なのかを考えてみることが有意義であると考えられる」「3Dプリンター等の技術の進歩で、印章の模倣がより容易であるとの指摘もある」などと書いてありますが、おそらく言いたいことは「そんなわけで、押印というものにそこまでこだわらなくてもいいんじゃないでしょうか」ということかと思います。

問6.文書の成立の真正を証明する手段を確保するために、どのようなものが考えられるか。

回答は以下のとおり。

・ 次のような様々な立証手段を確保しておき、それを利用することが考えられる。

① 継続的な取引関係がある場合

▶取引先とのメールのメールアドレス・本文及び日時等、送受信記録の保存(請求書、納品書、検収書、領収書、確認書等は、このような方法の保存のみでも、文書の成立の真正が認められる重要な一事情になり得ると考えられる。)

② 新規に取引関係に入る場合

▶契約締結前段階での本人確認情報(氏名・住所等及びその根拠資料としての運転免許証など)の記録・保存

▶本人確認情報の入手過程(郵送受付やメールでのPDF 送付)の記録・保存

▶文書や契約の成立過程(メールやSNS上のやり取り)の保存

③ 電子署名や電子認証サービスの活用(利用時のログインID・日時や認証結果などを記録・保存できるサービスを含む。)

・ 上記①、②については、文書の成立の真正が争われた場合であっても、例えば下記の方法により、その立証が更に容易になり得ると考えられる。また、こういった方法は技術進歩により更に多様化していくことが想定される。

(a) メールにより契約を締結することを事前に合意した場合の当該合意の保存

(b) PDF にパスワードを設定

(c) (b)のPDF をメールで送付する際、パスワードを携帯電話等の別経路で伝達

(d) 複数者宛のメール送信(担当者に加え、法務担当部長や取締役等の決裁権者を宛先に含める等)

(e) PDF を含む送信メール及びその送受信記録の長期保存

文書の成立の真正(その文書はちゃんと本人が作った(その文書に自分の意思が表れている)ものであるということ)を立証する方法について回答しています。

これは上記のとおりで(最後の方のPDFにパスワードをうんぬんのくだりは疑問ですが)、契約書などの文書に押印がなくとも、ここに挙げられている方法で十分立証できます。

多くの弁護士も同じことを言っていると思いますが、以前の記事(ハンコの法的効力2)でも説明しているとおり、メールのやり取りだけでも立証方法としては十分有効なのです。

私としては、このQ&Aは問1とこの問6だけでよかったんじゃないかと思います。

感想

押印というものは法的には必ずしもなくてもよい、ということを周知するための文書ですので、前述したとおりこのQ&Aは問1と問6だけでよかったんじゃないかと思うところです。

間の問2~問5で民訴法228条4項とか二段の推定について(必要以上に)細かい話をしているのは、あたかも「民訴法228条4項があるから押印文化がなくならないのではないか?」という疑問に対して「そうではありませんよ!」という説明を延々としているような印象を受けます。

※参照

民事訴訟法第228条(文書の成立)

1 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。

2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。

3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。

4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。