契約書における法令用語の使い方:「または」「もしくは」の違い、「その他」「その他の」の違いが分かりますか?

法令を読んだり契約書の条文を書いたりする際には、法令用語の使い方に気を付けなければなりません。

もちろん、一般的な日本語の使い方を知っていれば、多くの場合は問題ありません。

しかし、法律業界には一部独特の言い回しがあったりして、これを頭に入れておかないと条文の意味を誤解したり誤解させたりすることになりかねません。

そこで、今回はこの独特の言い回し、すなわち法令用語の使い方について基本的な点をおさらいします。

目次

および(及び)・ならびに(並びに)

漢字で書いてもひらがなで書いてもOKです。

意味については特に問題ないですね。複数あるうちの全部を表す際に使います。

ただし、使い方にルールがあります。

基本的な使い方として、並べるものが2つの場合には、

・甲は、○○及び●●に関する事項を書面に記載し…

と記載しますが、3つ以上ある場合は、

のように読点で区切り、最後の2つを「及び」でつなげます。

「及び」でまとめられる集団同士をつなげる場合には「並びに」を使います。

性質の違うものをグループでまとめられる場合で、さらにグループが複数ある場合です。例えば(A and B and C)and(D and E)という場合には、

と記載します。

(なお法令では「並びに」の前に読点を入れませんが、契約書の場合は入れた方が読みやすいと思います。)

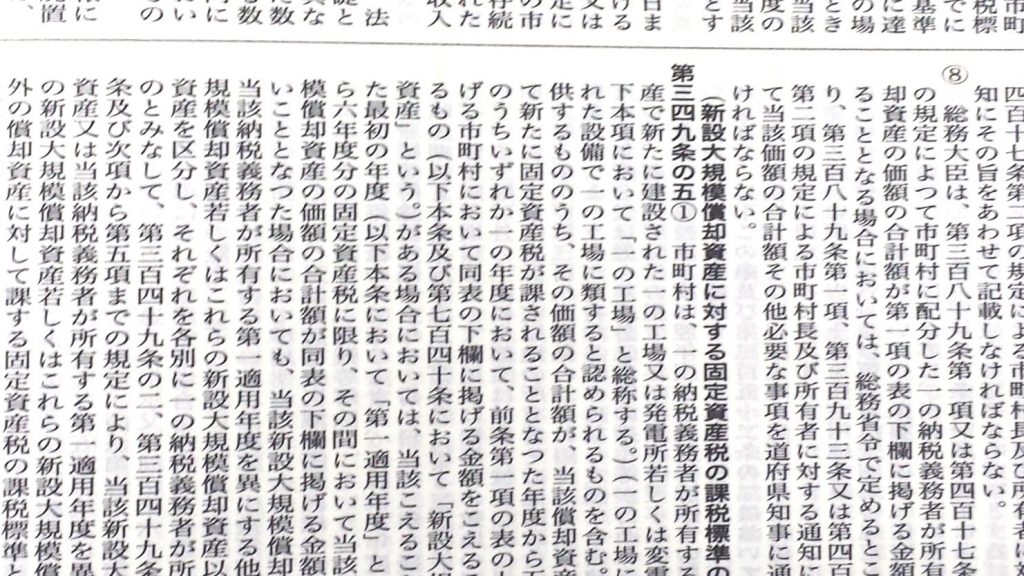

実際の条文では、

のように記載します。

なお、「及び」「並びに」を使うのは基本的に名詞をつなげる場合に限られます。

句をつなげる場合には、

・前項の書面には、○○の内容を記載し、かつ署名押印しなければならない。

のように記載します。

また、複数の条件を同時に満たす必要がある場合には「及び」ではなく「かつ(且つ)」を使います。

例えば、

・乙に前条の目的物を引き渡し、かつ、乙の発行する受領書を受け取った場合は…

のように記載します。

または(又は)もしくは(若しくは)

こちらも意味については特に問題ないでしょう。複数あるうちのどれか一つ、ということを表す際に使います。

表記は漢字でもひらがなでもOKです。

「または」「もしくは」も、「及び」「並びに」と同じように大小関係によって使い分けます。

基本的には、

・A、B、CまたはD

のように記載します。

性質の違うものをグループでまとめられる場合で、さらにグループが複数ある場合、例えば(A or B or C)or(D or E)の場合には、

のように、小さい方を「もしくは」に換え、大きい方に「または」を使います。

実際には、以下のような記載をします。

なお、条件が複数ある場合には、以下のように号にまとめてしまうと読みやすくなります。

① 甲が本契約に定める義務の履行をおこたったとき

② 甲に●●があったとき

③ ・・・

ないし(乃至)、から・まで

「ないし」は日常用語では「または」と同じように使うことが多い(※)ですが、法令用語としては「または」の意味では使わないので注意が必要です。

「AないしB」と記載すると「AからBまで」という意味になります。

(※もともとの意味は「~から~まで」なのですが、現在の日常会話では「または」を少しぼやかすニュアンスで使われることがほとんどかと思います。)

例えば、

となっている場合、準用されるのは「第3条から第6条まで」の規定全部です(「準用」の意味は後述します)。

法令を読む際にはこの点を頭に入れておく必要がありますが、契約書を作る際には誤解を招く可能性があるで使わない方がよいでしょう。

と記載すれば同じことですので。

(法律においても、新しく制定されたものでは「ないし」は使わず「~から~まで」と表記されています。)

その他、その他の

これも日常用語としての使い方とは異なるので注意です。

日常用語ではこの2つの違いを特に意識しないと思いますが、法令用語としては「その他」と「その他の」では意味が異なります。

いくつかの単語または区を読点で区切り「A、B、Cその他X」「A、B、Cその他のX」のように使いますが、その意味の違いを図で説明すると、

となります。

「その他」の後にくるXにはA、B、Cが含まれまず、XはA、B、Cとは別のグループです。

これに対し「その他の」の後にくるXはA、B、Cを含みます。A、B、CをXの例示として挙げる場合に使うのです。

例えば、

・代金の支払い、第○条に規定する通知その他の本契約に定める義務を履行しない場合は…

のように使い分けます。

とき、時

ひらがなと漢字では意味が異なりますので注意しましょう。

ひらがなの「とき」は、「もしあることが起こった場合」というように条件を意味します。

例えば何らかの条件を定める際に「●●したときは…」などと使います。「●●した場合は…」と同じ意味になります。

これに対し、漢字の「時」はある時点を意味します。

特定の時点を指定する際に使用します。

例えば、

・乙は、前条の通知を受領した時から○○の義務を負う。

となっている場合、前者では乙が通知を受領することが義務の発生の条件になっているのに対し、後者では乙が義務を負うことを前提として、その発生時期を通知の受領時点としています。

以上・以下、超える・未満

これは日常用語と意味が同じですが、念のため。

数字の範囲を表します。

ある数字「以上」または「以下」といった場合にはその数字を含むのに対し、「超える」または「未満」の場合にはその数字を含みません。

直ちに・速やかに・遅滞なく

ここからは、法律業界独自の使い方をする用語についてです。

この3つはいずれも「いつまでに」という期限を表します。

「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」の順で緊急度が下がっていきます。

が、●時間以内とか○日以内とかのように具体的な時間が決まっているわけではありません。

一応「直ちに」の場合には「それを行うことが可能になった時点」と解釈できますが、「速やかに」「遅滞なく」の場合にはあいまいです(一応、「速やかに」は「なるべく早く」、「遅滞なく」は「なるべく早く、ただし合理的な理由による遅れは許される」という意味に解されています)。

もっとも、時間制限を守ったのかどうかが裁判で争われた場合にはケースバイケースで判断されますので、あくまでニュアンスだと思ってください。

そのため、契約書を作る場合には使わないようにしましょう(特に「速やかに」「遅滞なく」は)。

期限を定める場合には「●時間以内に」「○営業日以内に」のように具体的に定めるべきです。

善意・悪意

これも法令用語独自の使い方をします。

「善意」とはある事実を知らなかったことを意味し、「悪意」は知っていたことを意味します。

例えば、他人の物を勝手に売った場合、他人の物であることを知らずに買った人(他人の物であることにつき善意で買った人)は、その物の所有権を取得できることがあります。

これを善意の第三者といったりします。

善意・悪意の意味は法令を読む際には頭に入れておく必要がありますが、契約書を作る場合にはまず使う場面がありませんし、そもそも使うべきではありません。

どうしても使う必要があるのであれば、「○○を知らなかった(知ってっていた)ときは…」のように言い換えましょう。

適用・準用

「適用」は、ある場合にある規定を当てはめることをいいます。これは日常用語と同じです。

これに対し「準用」は、上記の「ある場合」と似たような場合にその規定を当てはめることをいいます。

説明が難しいので例を挙げると、例えば契約書の一部に

第15条:契約を解除できる場合

第16条:契約が解除された場合の手続(預かり品の返還など)

と定められているとします。

この場合、第16条は契約が解除(契約期間中の解除)によって終了した場合の事後手続を定めているわけですが、この規定を、契約が期間の満了によって終了した場合にも使いたい(使いまわしたい)場合に、「準用」という概念を使用します。

例えば、

1 本契約の期間は平成●年●月●日から平成●年●月●日までとする。

2 前項の規定により本契約が終了した場合には、第16条の規定を準用する。

のように使います。

ただ、「準用」とは法令を作成する際に重複を避ける(条文を使いまわせるようにする)ための概念であり、契約書ではあまり使うべきではありません(そもそもそのような事態を避けるような条文配置をすべきです)。

上記の例はあくまで説明用に考えたものでして、実際に契約書を作る際には「準用」をしなくてもよいような条文配置にしましょう。

みなす(看做す)・推定する

「みなす」とは、ある物事を他の違う物事と同一に扱うことをいいます。

例えば「リンゴを野菜とみなす」とすれば、リンゴは野菜ではありませんが規定上は野菜と扱われます。

その結果、野菜に関する規定が、リンゴにも全面的に適用されることになります。

(なお、この「みなす」ということを、法律用語で擬制(ぎせい)といいます)

「推定する」とは、ある物事を、他の違う物事と仮に同一に扱うこと、またはある事柄を正当なものであると仮に扱うことをいいます。

例えば「果物のリストに載っていない植物は、野菜と推定する」とあれば、リストに載っていない植物は野菜と扱われます。

ただし、その植物が果物であると立証された場合にはこの推定はくつがえり、果物と扱われることになります。

このように、「推定」は別の事実が立証されることによって、推定の効果が失われます。

これに対し「みなす」の場合は、くつがえる余地がありません。

それぞれの法律での使用例としては、以下のような規定があります。

民法第772条第1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

前者の第753条では、未成年者は婚姻することによって民法上は成年(成人)と扱われます。

(成年でないのに成年として扱う、ということです)

後者の第772条第1項では、夫婦が結婚している間に妻が子を妊娠した場合、原則として夫の子と扱われます。

ただし、夫の子でないことが証明された場合には、推定がくつがえり、夫の子でないと扱われます。

仮にこの規定が「みなす」となっていれば、夫の子でないことを証明したとしても、民法上は夫の子として扱われることになります。

さて、契約書での使用例ですが、「みなす」に関しては、

のような使用例が考えられます。

これに対し「推定する」は、契約書の条項で使うべき場面がほとんど想定できませんし、効果が不確実なので、特別な事情がない限り使うべきではありません。