相続した建物に無償で住んでる人がいる?② 本当は怖い使用貸借

相続した建物に無償で住み続けている人がいる、という話。

前回は、占有権原(相手がどのような法的根拠に基づいて占有しているか)についてお話ししました。

相手が主張する占有権原によって必要な対応が異なりますが、賃借権(かつ長期間賃料を払っていない場合)や全くの不法占有であったような場合には、法的にはある意味簡単です。

では使用貸借であった場合はどうでしょうか。

一般的には、使用貸借は賃貸借と異なり無償の契約ですので、入居者(借主)はあまり保護されないといわれます。

しかし、実はそうとは言い切れません。

簡単に契約を解除できるものと思いきや、意外と難しいのです。

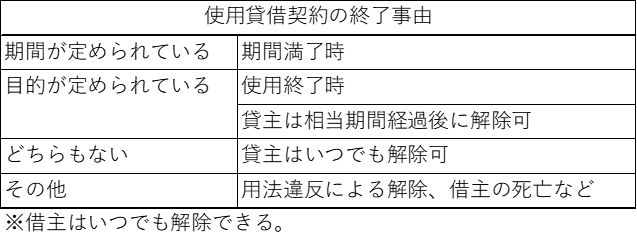

使用貸借契約の終了事由

ここで改めて、どのような場合に使用貸借契約が終了するのかを確認しておきましょう。

(以下の民法の規定は改正民法(2020年施行)によりますが、改正前の規定も実質的には同じです。)

まとめると次の表のとおりです。

- 契約で使用貸借の期間が定められていれば、期間満了時に終了。

- 契約で期間が定められていないが使用収益の目的が定められていれば、その目的に従った使用収益が終了した時に終了。

または、使用収益をするのに足りる期間(以下「相当期間」といいます)を経過後であれば、貸主が契約を解除して終了させることができる。 - 期間も目的も定められていなければ、いつでも貸主が契約を解除して終了させることができる。

- その他、用法違反や無断転貸などの場合にも貸主は解除できる。

また、借主の死亡時には契約は終了。

もっとも、現実には期間や使用目的が明確に定められているという事例はあまりありません。

親族の間であまりキッチリと条件を定めず貸した、というようなパターンが多いでしょう。

そうすると、多くの事例では「期間も目的も定められていないので、貸主はいつでも解除できる」となるようにも思えます。

しかし、中には注意すべき裁判例もあります。

裁判例

期間や目的が明確には定められていないというケースでも、黙示の合意によりそれらが定められているとされることがあります。

黙示の合意とは、当事者の明確な合意がなくとも、当時の経緯・状況やその後の当事者の言動などにより合意があったと判断されることをいいます。

※以下で紹介するのは、断りのない限り全て親族間での建物使用貸借の事例です。

期間について

期間(返還期限)は必ずしも特定の日付である必要はありません。「借主の子が中学校を卒業するまで」とか「貸主と借主の離婚問題が解決するまで」といったものが認定されることもあります。

中には「借主の死亡時まで」と認定された事例もあります(大阪高裁2010年(平成22年)10月21日判決、東京地裁2016年(平成28年)7月5日判決など)。

目的について

期間の定めがない事例では、目的の有無が争点となります。

親族間の事例では、もともと生活能力の低い親族を養うために無償で住まわせたというケースが多いため、扶養目的と認定される例が多くみられます。

なお、単に「居住」が目的とされる例(東京高裁1981年(昭和56年)6月30日判決)もありますが、一般的には具体的な目的が認定されることが多いように思います。

例えば「住居の確保を含む扶養」という目的(東京地裁2016年(平成28年)2月1日判決)、「終の棲家として相当期間にわたり使用する」という目的(東京地裁2021年(令和3年)2月12日判決)など。

何らかの使用目的が認定されると、次に、相当期間が経過したか(目的を達成したか)が争点となります。

ちなみに、上記の東京地裁2016年(平成28年)判決では約30年間居住していたが相当期間は未経過、東京地裁2021年(令和3年)判決では約14年で同じく未経過とされています。

ただ、扶養目的の場合、相当期間が経過したといえるかどうかは使用貸借に至る経緯や当事者の属性(年齢、職業など)、所有者側の事情などを総合的に考慮して判断されるため、一概に何年という基準があるわけではありませんので注意が必要です(東京地裁2015年(平成27年)12月11日判決では9年弱で、東京地裁2010年(平成22年)9月17日判決では約25年で、それぞれ相当期間経過とされています)。

権利の濫用

仮に期間や目的が定められていないとされた場合、あるいは目的が定められていても相当期間が経過したとされた場合、条文上はいつでも解除することができることになっています。

しかしそれでも、明渡請求をすることが権利の濫用にあたり請求が認められない場合もあります(東京地裁2010年(平成22年)9月17日判決、札幌地裁2018年(平成30年)7月26日判決など)。

※なお、そもそも使用借権を対抗できない場合でも事情に鑑み明渡請求が権利の濫用とされたケースもあります(東京地裁2016年(平成28年)7月5日判決(前掲)。所有者が遺贈により建物を取得したため借主は使用借権を対抗できなった事例)。

借主の死亡

なお、話は変わりますが借主の死亡についても注意が必要です。

条文上は、使用貸借は借主の死亡により終了するとされています(民法597条3項)が、借主の死亡後も契約が存続する旨が、黙示的に合意されていたとされるケースもあるのです(京都地裁2015年(平成27年)5月15日判決、東京高裁2001年(平成13年)4月18日判決、東京地裁1989年(平成元年)6月26日判決など)。

特殊な事例ではありますが、このようなケースもあることは頭の片隅に置いておく必要がありそうです。

使用貸借は保護されないというのは嘘?

以上のように、使用貸借は条文だけを見ていると落とし穴にはまりかねないので注意が必要です。

もちろん、賃貸借に比べれば使用貸借の方が借主の保護が弱いのは間違いありません。

前記では特に所有者(貸主)側に不利に判断された事例を取り上げましたが、実際には明渡請求が認められる事例の方が多いのは確かです。

しかし、現実の事例で解除が認められるかどうかを判断するのは結構悩ましい問題なのです。

賃貸借の事例であれば過去の裁判例からある程度予測することができますが、それに比べて使用貸借の事例では個別的な要素が強い(裁判例の分析がしづらい)ため、結果を予測することが難しいといえます。

加えて、仮に訴訟を起こして敗訴判決を受ければ、場合によってはそれで「借主が自発的に出ていくか亡くなるまで無償で貸し続けなければならないことが確定した」ということになりかねないので、慎重に対応する必要があるといえます(現実には和解となることが多いでしょう)。

※参照条文(民法)

597条(期間満了等による使用貸借の終了)

1 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。

2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。

3 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。598条(使用貸借の解除)

1 貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。

2 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。

3 借主は、いつでも契約の解除をすることができる。