建築工事の遅延、損害賠償責任はどうなる?注文者が請求できる遅延損害金とその範囲、契約書の重要性

建物の建築やリフォームなど、大規模な建築工事では様々な要因により当初の予定よりも工期が遅延することがあります。このような工事の遅れは、注文者(発注者)にとって引っ越し計画の変更、仮住まいの延長費用、あるいは事業収益の開始時期の遅れなど、多大な影響を及ぼす可能性があります。

もし建築業者(受注者)の責任によって工事が遅れてしまった場合、注文者は遅延損害金を請求できるのでしょうか?

また、請求できる損害の範囲はどこまでで、特に「営業損害」のようなものも含まれるのでしょうか。さらに、契約書に違約金についてどのように書かれているかによって、何が変わるのか、詳しく解説していきます。

目次

1. 工事遅延で注文者は遅延損害金を請求できるのか?

前提として、建築業者の責任によって工期内に工事が完成しなかった場合、注文者は建築業者に対して、履行遅滞によって発生した損害の賠償を請求することができます。

請負契約とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約です。工務店などの建築業者は、約束した内容の建物を約束した期日までに完成させて引き渡す義務を負っています。この義務が果たされなかった場合が「債務不履行」となり、損害賠償義務を負うことになります。

ただし、全ての工期遅延が建築業者の責任となるわけではありません。損害賠償請求が可能となるのは、工事の完成引き渡しが遅れた理由が建築業者の責任による場合に限られます。

建築業者の責任となる工期遅延の例

例えば、次のようなケースでは建築業者の責任といえるでしょう。

- 単純に工事に時間がかかってしまった場合

- 職人の手配や材料の手配が間に合わなかった場合

- 施工ミスや不具合が生じ、その是正のために工期が延長された場合

建築業者の責任とならない工期遅延の例

一方、次のようなケースでは建築業者の責任とはいえません。

- 地震や豪雨災害のような天災による場合

- 注文者の指示による設計・仕様変更や追加工事が原因である場合

- ウッドショックのような資材不足による場合

2. 請求できる損害の範囲は?(営業損害なども含むか)

建築業者の責任で工事が遅延した場合、注文者はどのような損害を請求できるのでしょうか。

民法の原則では、約束した期日までに建物が完成しなかったことで、実際に支出することになった費用(積極損害)のほか、得られるはずだった利益が得られなかった分(消極損害)を損害として請求できます。

ただし、いずれの場合も工期遅延と因果関係があると認められる場合に限られます。

積極損害について

工事が遅れたことにより注文者が支出することとなった費用です。

具体的には、退去するはずだった仮住まいの家賃や、借入金の利息、支払地代などが考えられます。

消極損害について

工事が遅れたことにより注文者が得られるはずだった利益が得られなかった分の損害です。

事業用の物件であれば、得られるはずであった売上(利益)が損害となります(営業損害)。その建物で事業が行われる場合の売上や、賃貸物件であれば賃料収入です(支出を免れた費用はここから除かれます)。

ただし、消極損害の場合は積極損害と比べて工期遅延との因果関係の認定は難しく、ハードルは少し上がります。

3. 契約書に「違約金」の定めがある場合

しかし、上記のような損害賠償の内容は、契約書に「違約金」の条項があるかどうかによって大きく変わります。

民法420条1項は「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない」と定めています。そして、同条3項では「違約金は賠償額の予定と推定する」と定めています。

したがって、違約金が定められている場合は原則として「損害賠償額の予定」と扱われることになります。この場合、実際に発生した損害(仮住まい費用、営業損害など)が予定額を上回っていたとしても、原則として、その予定額を超える部分を請求することができません。

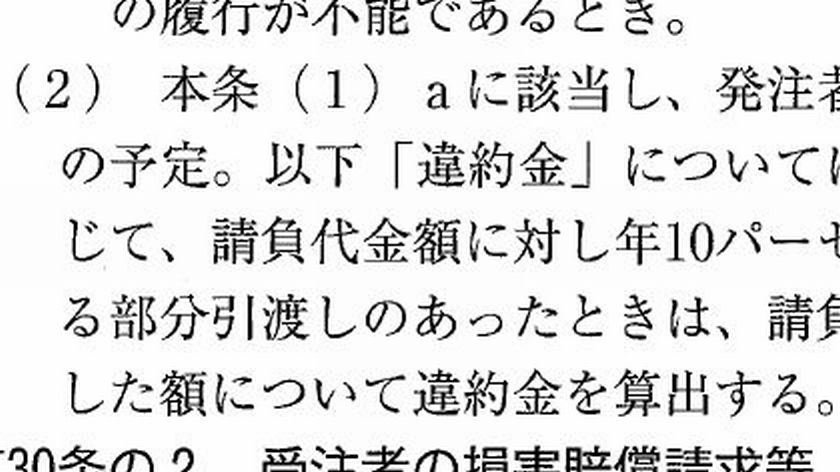

例えば、民間(旧四会)連合協定の契約書(工事請負約款)の第30条では、受注者の責めにすべき事由による遅延の場合における発注者の損害賠償請求権について次のように定めています。

発注者が受注者に対し損害の賠償を請求する場合の違約金(損害賠償額の予定。以下「違約金」については同じ。)は、……遅滞日数に応じて、請負代金額に対し年10パーセントの割合で計算した額とする。

このように、違約金の定めがある場合(かつ明確に「損害賠償額の予定」と記載されている場合)であれば、工期の遅延があったときには必ず年利10%の違約金を請求できる一方で、逆にそれ以上は請求できないことになります。

契約書で違約金条項を定める際の注意点

このように、契約書に違約金条項が定められていれば損害賠償請求の話が明確になるという利点があります。ただ、次の点に注意が必要です。

- 損害賠償額の予定か違約罰かを明確にする:トラブル防止のため、違約金の法的性質を明記することが重要です。前記のとおり違約金は原則として「損害賠償額の予定」と扱われますが、先ほどの条項例のように「損害賠償額の予定」であることを明記しておくことでトラブルの可能性は減少します。

- 金額や計算方法の妥当性を検討する:違約金(損害賠償額の予定)は、工期の遅延の場合に必ずその金額は請求できますが、一方でそれ以上は請求できません。金額が適切かどうかは検討が必要です。ただし、高額すぎる違約金は公序良俗違反として無効になる可能性があります(民法90条)。

- 発生条件を明確に記載する:金額が明確になったとしても発生条件が不明確ではトラブルの原因になります。どのような状況で違約金が発生するのかについても、明確に記載しましょう。

4. まとめ

建築工事の遅延が発生し、それが建築業者の責任である場合、注文者は遅延損害金を請求することができます。

請求できる損害の範囲は、仮住まいの延長費用や、事業物件における賃料収入の逸失(営業損害)などが考えられますが、その上限は契約書に定められた「損害賠償の額の予定」または「違約金」の条項に大きく左右されます。特に、契約書に「損害賠償の額の予定」として具体的な計算方法が明記されている場合、実際に発生した損害がそれを上回っても、予定額を超える請求は困難といえます。

注文者側・建築業者側のいずれであっても、漫然とひな形をそのまま使うのではなく、契約書の記載内容をしっかりと確認した上で、取引毎に内容を見直す必要があるかもしれません。